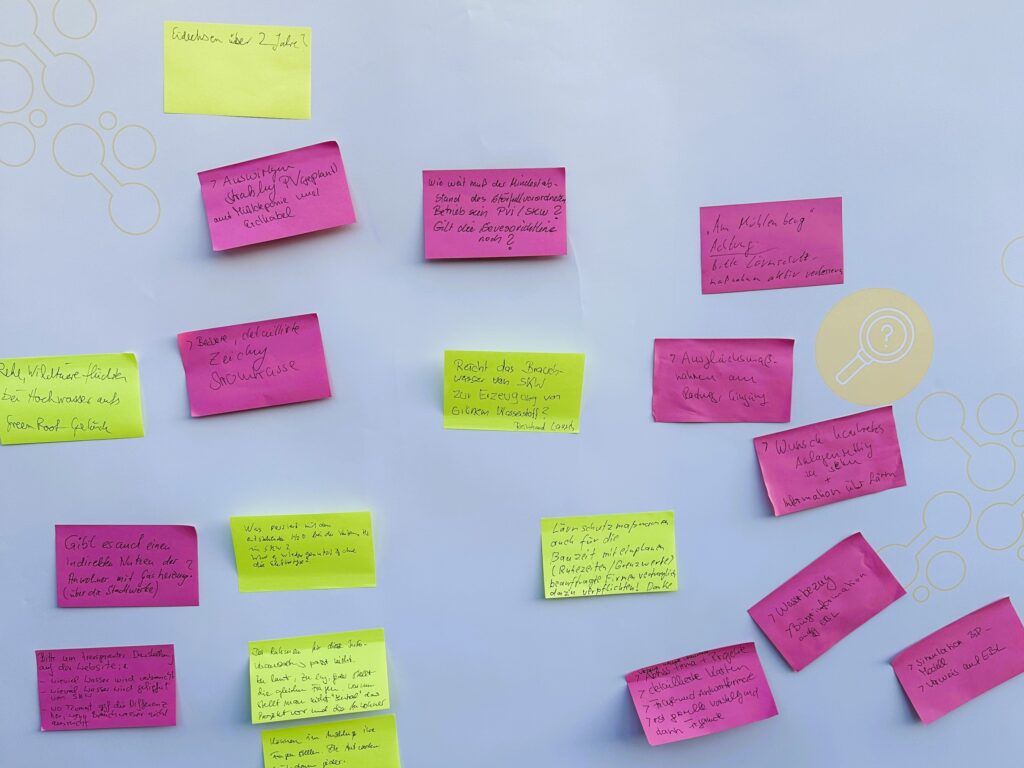

Bei unserer Veranstaltung am 19. August 2025 in Apollensdorf sind viele wertvolle Fragen und Anregungen rund um unser Projekt GreenRoot zusammengekommen. Wir möchten dies gern aufgreifen und allen Interessierten zur Verfügung stellen, um Punkte zu klären, die zur Veranstaltung teils noch offen geblieben waren, und weiterhin auf dem Laufenden zu halten. Dafür haben wir eine Übersicht der häufigsten Fragen erstellt und in Themenblöcken zusammengefasst – ergänzt um unsere Antworten und Erläuterungen.

Themenblock Wassernutzung

Wieviel Wasser wird für die Elektrolyse verwendet?

Im Wesentlichen wird bei der Elektrolyse Wasser mithilfe von Elektrizität in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Wasser ist, neben Elektroenergie, also ein zentraler Rohstoff für den Produktionsprozess beim Projekt GreenRoot.Wir gehen verantwortungsvoll und schonend mit natürlichen Ressourcen um. Wasser ist lebenswichtig für Umwelt und Natur und für den Menschen. Entsprechend wird es im Projekt möglichst effizient und nachhaltig genutzt.

Die Elektrolyseanalage wird bei maximaler Auslastung etwa 150 Kubikmeter (m³) Brauchwasser pro Stunde beziehen. Zur Verwendung im Prozess der Elektrolyse wird das Wasser weiter aufbereitet und von den natürlichen, gelösten Mineralien befreit. Ein Wasseranteil von etwa 57 Kubikmetern pro Stunde (m³/h) fließt danach leicht höher mineralisiert in die Abwasserbehandlung und wird anschließend in den Wasserkreislauf zurückgegeben. Der Netto-Wasserverbrauch der Anlage beträgt somit bei voller Auslastung maximal 93 m³/h.

Zur Einordnung: Durch die Elbe bei Wittenberg fließen durchschnittlich pro Sekunde 90 m³ Wasser in Sommermonaten mit niedrigem Wasserstand, und bis zu 500 m³/s bei hohem Pegelstand. Auf die Stunde umgerechnet entsprechen die 90 m³/s in den Sommermonaten mit niedrigem Wasserstand 324.000 m³/h. Davon verbraucht die Elektrolyseanlage, mit dem Zwischenschritt über die SKW Piesteritz, bei maximaler Kapazität 93 m³/h.

Woher kommt das Wasser?

Das für die Wasserstoffproduktion benötigte Wasser werden wir aus dem Prozesswassernetz der SKW Piesteritz beziehen. Es handelt sich dabei um sogenanntes Brauchwasser, das speziell für industrielle Prozesse vorgesehen ist. Die SKW Piesteritz beziehen ihr Wasser aus einer Pumpstation in der Elbe. Es handelt sich um eine Entnahme von Oberflächenwasser.

Ist die Wasserentnahme für GreenRoot genehmigt?

Wir planen für GreenRoot keine eigenen Kapazitäten zur Wassergewinnung zu errichten und streben entsprechend keine eigene Entnahmeerlaubnis an. Unser Brauchwasser beziehen wir über das Prozesswassersystem der SKW Piesteritz, die ihr Wasser wiederum aus der Elbe beziehen. Dies geschieht im Rahmen der bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis der SKW Piesteritz.

Was ist Prozess- oder Brauchwasser?

Es handelt sich dabei um Wasser für technische oder industrielle Anwendungen. Es unterscheidet sich von Trinkwasser, da es nicht für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, sondern für den Einsatz in Produktionsprozessen, Maschinen oder Anlagen. Es handelt sich jedoch nicht um Abwasser, sondern natürliches Wasser, das vor seiner Verwendung keiner aufwändigen Aufbereitung bedarf wie Trinkwasser.

Wird Trinkwasser verwendet?

Wir werden für die Wasserstoffproduktion kein Trinkwasser verwenden. Im Projekt GreenRoot wird Trinkwasser ausschließlich für sanitäre Zwecke oder in Aufenthaltsräumen verwendet.

Was passiert mit dem Abwasser?

Das Abwasser fließt zunächst in die städtische Abwasserbehandlung, wo es gereinigt und anschließend in die Elbe zurückgegeben wird. GreenRoot produziert zwei Arten von Abwässern:

- Abwasser aus der Demineralisierung des Brauchwassers, das für die Elektrolyse besonders rein aufbereitet wird. Dieses Abwasser enthält eine leicht erhöhte Mineralkonzentration im Vergleich zu normalem Wasser und

- sanitäres Abwasser, wie es in Badezimmern und Küchen anfällt.

Wasserströme, die potenziell belastet sein könnten (also möglicherweise mit Rückständen aus der Reinigung der Anlagen verunreinigt sein könnten), werden gesammelt und zu spezialisierten Behandlungsanlagen transportiert. Sie werden nicht in das Abwassersystem eingeleitet. Dieser Vorgang findet nur unregelmäßig statt, etwa im Rahmen von Wartungsarbeiten an der Anlage.

Wird Wasser in die Elbe eingeleitet?

Es wird kein Wasser direkt aus der Anlage die Elbe eingeleitet. Brauchwasser aus der Produktion fließt zunächst in die städtische Abwasserbehandlung, in der es gereinigt wird, und anschließend in die Elbe. Diese Restwassermengen enthalten die gleichen Mineralien und Spurenstoffe, die im natürlichen Wasser ebenfalls vorkommen – nur in einem leicht konzentrierten Gehalt.

Was geschieht mit Regenwasser?

Regenwasser, das auf dem Gelände anfällt, wird vor Ort in den Boden zurückgeleitet, um eine Austrocknung des Untergrunds zu verhindern. Eine Studie hat gezeigt, dass die dafür erforderlichen Flächen ausreichen, und keine negativen Auswirkungen auf den Grundwasserspiegel zu erwarten sind.

Was wird getan, um den Wasserverbrauch niedrig zu halten?

Um den Wasserverbrauch so gering wie möglich zu halten, wurden bereits mehrere grundlegende Entscheidungen für das technische Design der Anlage getroffen. So wird beispielsweise eine Luft- statt einer Wasser- oder Hybridkühlung eingesetzt. Ohne diese Maßnahmen würde der Wasserverbrauch über 300 m³/h betragen, statt maximal 150 m³/h. Zusätzlich soll das Wasser in einem möglichst geschlossenen Kreislauf verwendet werden, in dem Abwasserströme so weit wie möglich recycelt werden.

Was passiert mit dem entstehenden Wasser bei der Verwendung des Wasserstoffs bei den SKW Piesteritz? Wird es dann wieder für die H2-Produktion genutzt?

SKW Piesteritz würde den grünen Wasserstoff stofflich verwenden, also als Rohstoff zur Produktion von Ammoniak (NH3). Der nachhaltig aus erneuerbaren Stromquellen erzeugte Wasserstoff soll mithin zum Teil Wasserstoff ersetzen, der bisher aus der Rohstoffquelle Erdgas gewonnen wird. In diesem Prozess entsteht kein Wasser. SKWP plant nicht, den Wasserstoff energetisch zu nutzen, also beispielsweise zur Energiegewinnung zu verbrennen.

Themenblock individueller Nutzen

Gibt es auch einen indirekten Nutzen der Anwohner mit Gasheizung beispielsweise über die Stadtwerke?

GreenRoot könnte bei der Wärmeversorgung vor Ort grundsätzlich auf zwei Arten unterstützen: entweder durch die Lieferung von Wasserstoff für Heizanlagen, die bislang mit Erdgas betrieben werden, oder durch die Nutzung der Abwärme der Anlage für ein Fernwärmenetz. Beide Möglichkeiten erfordern zusätzliche Investitionen und neue Infrastruktur.

Damit Haushalte direkt mit Wasserstoff heizen können, müsste ein lokales Leitungsnetz für Wasserstoff eingerichtet und die Heizungen müssten auf Wasserstoff umgestellt werden. Ein solches Netz gibt es derzeit nicht. Sollte die Stadt in Zukunft ein solches Vorhaben planen, könnte GreenRoot den Wasserstoff liefern.

Für die Nutzung in der Fernwärme braucht es eine kontinuierliche Versorgung mit ausreichend Abwärme. Da GreenRoot mit erneuerbaren Energien arbeitet, schwankt die Produktion und damit die verfügbare Wärmemenge. Um diese Wärme zuverlässig nutzbar zu machen, wären zusätzliche Technik und Infrastruktur nötig. Die technische und wirtschaftliche Machbarkeit dieser Möglichkeit prüfen wir gerade gemeinsam mit den Stadtwerken Lutherstadt Wittenberg.

Themenblock Natur- und Umweltschutz

Bitte beachten Sie, dass Rehe, Wildtiere bei Hochwasser aufs GreenRoot-Gelände flüchten. Was passiert mit den Eidechsen über zwei Jahre?

Von Anwohnerseite kamen wertvolle Hinweise zu Tierbeobachtungen am möglichen Standort – auch in Zeiten von Hochwasser der Elbe. Im Rahmen der Umweltprüfungen und Gutachten für den GreenRoot-Genehmigungsantrag (BImSchG) werden wir dies näher betrachten. Für die Genehmigungsunterlagen werden nach den Vorgaben des Natur- und Artenschutzes streng oder besonders geschützte Arten wie Zauneidechsen und bestimmte Vogelarten berücksichtigt. Für Spezies wie Zauneidechsen werden üblicherweise Ersatzhabitate im regionalen Umfeld geschaffen.

Wird es Ausgleichsmaßnahmen am Radweg, nahe des Eingangs zum Standort geben?

Zum jetzigen Zeitpunkt steht noch nicht fest, ob der Radweg in der Nähe des Anlagenstandort durch das Vorhaben beeinträchtigt sein könnte. Dies wird im weiteren Planungs- und Genehmigungsprozess genauer untersucht. Ziel ist es, die Nutzung des Radwegs langfristig zu sichern und mögliche Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Themenblock Strombedarf

Woher kommt der benötigte Strom für die Anlage?

GreenRoot wird erneuerbaren Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen. Dafür wird jedoch nicht das örtliche Stromnetz in Anspruch genommen, sondern das Vorhaben plant einen Anschluss an das bestehende Übertragungsnetz nördlich von Lutherstadt Wittenberg. Das bedeutet, dass für die Anlage langfristige Stromlieferverträge mit überregionalen Anbietern abgeschlossen werden können, und ermöglicht so eine nachhaltige und stabile Stromversorgung. Die Anbindung soll laut Planung als Erdkabel erfolgen – und bleibt damit sicher und ohne sichtbare Beeinträchtigung im Untergrund.

Der überwiegende Teil des Strombedarfs soll aus Windenergie gedeckt werden, insbesondere aus Offshore-Windparks, ergänzt durch andere erneuerbare Quellen. Im weiteren Projektverlauf wird die Strombeschaffungsstrategie (z. B. über Power Purchase Agreements) noch detailliert ausgearbeitet werden.

GreenRoot wird ausschließlich dann Wasserstoff erzeugen, wenn tatsächlich erneuerbarer Strom verfügbar ist. Damit stellen wir sicher, dass unsere Produktion konsequent ‚grün‘ bleibt. Dies bedeutet auch, dass die Anlage nicht im Dauerbetrieb mit Volllast laufen wird, sondern sich flexibel am Stromangebot orientiert.

Ich wünsche mir eine bessere, detaillierte Zeichnung der Stromtrasse.

Eine hochauflösende Version aller Poster, inklusive der Karte, finden Sie hier.

Die Karte zeigt einen groben Überblick über den geplanten Korridor der Strecke. Momentan führen wir noch Umwelt- und Bodenuntersuchungen durch, um den genauen Verlauf innerhalb des markierten Bereichs festzulegen. Sobald diese Arbeiten abgeschlossen sind und die Strecke feststeht, stellen wir eine detailliertere Karte auf unserer Website bereit.

Themenblock Sicherheit und Verkehr

Wie weit muss der Mindestabstand des störfallverordneten Betriebs sein PCI/SKW? Gilt die Seveso-Richtlinie noch?

Die Seveso-III-Richtlinie sorgt dafür, dass Anlagen mit gefährlichen Stoffen sicher betrieben, behördlich kontrolliert und auf Ernstfälle vorbereitet sind. Sie sind zudem verpflichtet, die Öffentlichkeit zu informieren. In Deutschland ist die Richtlinie umgesetzt über das Störfallrecht, BImSchG und die 12. BImSchV.

GreenRoot fällt jedoch nicht unter die Regeln für sogenannte Störfallanlagen (Seveso-Richtlinie). Deshalb greifen diese Vorschriften nicht für das Vorhaben selbst.

Im Umfeld der zukünftigen Wasserstofferzeugungsanlage befinden sich Unternehmen, die der Seveso-III-Richtlinie unterliegen. Zwischen unserer geplanten Anlage und diesen Einrichtungen liegen jedoch deutlich mehr als 100 Meter Abstand. Das ist mehr als genug, um sicherzustellen, dass es keine gegenseitigen Beeinträchtigungen gibt.

Wird das Erdkabel Auswirkungen auf die Mülldeponie haben?

Das Erdkabel zu Stromversorgung der Anlage wird so geplant und verlegt, dass das Gelände der ehemaligen Deponie in Apollensdorf in seiner Funktion und Sicherheit nicht beeinträchtigt wird. Vor Beginn der Arbeiten erfolgt eine detaillierte Baugrund- und Sicherheitsuntersuchung, um sicherzustellen, dass weder Schadstoffe freigesetzt noch Abdichtungen oder Sicherungssysteme der ehemaligen Deponie beschädigt werden.

Wird es durch das Projekt GreenRoot mehr Verkehr geben?

Im normalen Betrieb von GreenRoot wird es keinen nennenswerten zusätzlichen Straßenverkehr geben. Die benötigten Rohstoffe wie Wasser und Strom beziehen wir über Leitungen und Erdkabel. Der produzierte Wasserstoff wird direkt über eine Wasserstoffleitung in das Wasserstoff-Kernnetz abtransportiert. Dadurch entfällt der Transport per LKW oder andere Fahrzeuge.

Während der Bauphase wird es mehr Verkehr geben, da Baumaterialien, Maschinen und Arbeitskräfte zur Baustelle transportiert werden müssen. Dieser zusätzliche Verkehr ist zeitlich begrenzt und endet mit der Fertigstellung der Anlage.

Themenblock Lärmschutz

Wie laut wird die Anlage sein? Bitte Lärmschutzmaßnahmen für nahegelegene Wohnbebauung aktiv verbessern.

Die Wasserstoffproduktion durch Elektrolyse ist grundsätzlich ein sehr leiser Prozess. Vibrationen im Sinne spürbarer Erschütterungen durch den Betrieb der Anlage können wir sicher ausschließen, da die eingesetzten Technologien und Anlagenkomponenten keine fühlbaren Erschütterungen verursachen.

Allerdings erzeugen bestimmte Anlagenkomponenten wie Luftkühler, Kompressoren und Entlüftungen wahrnehmbare Geräusche.

Unser Ziel ist es, die Lärm-Immissionen in den nächstgelegenen Wohnlagen – das betrifft in Apollensdorf die Straßen Am Mühlenberg und auf gleicher Höhe die Coswiger Landstraße – unter 40 dB(A) zu halten. Mit wachsender Entfernung vom Werksstandort sinkt dieser Wert weiter. Zum Vergleich: 40 dB(A) entsprechen in etwa der Lautstärke eines leisen Kühlschranks.

Damit das gelingt, werden wir gezielte Maßnahmen ergreifen. Dazu gehört beispielsweise, dass wir bestimmte Anlagen weiter entfernt von Wohngebäuden platzieren oder durch Schalldämpfer, Gehäuse, Wände sowie andere Gebäude abschirmen.

Welche Vorgaben muss das Projekt GreenRoot beim Lärmschutz erfüllen?

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wird die Geräusch- und Vibrationsentwicklung der Anlage detailliert untersucht. Dies umfasst auch Messungen in der Nähe von Wohngebieten, um sicherzustellen, dass die Lärmbelastung auf ein Minimum reduziert wird. Nach Inbetriebnahme der Anlage wird die Einhaltung der Lärmschutzvorgaben kontinuierlich überwacht.

Gemäß den Vorgaben der „Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm) gilt eine Lärmquelle, die mindestens 6 dB unter dem bereits vorhandenen Geräuschpegel liegt, nicht als signifikante zusätzliche Belastung. Für die nächstgelegenen Wohnhäuser (Am Mühlenberg) erfüllt das Projekt GreenRoot diese Richtlinie. Durch den Betrieb der Anlage wird der bestehende Geräuschpegel an diesen Häusern um weniger als 1 dB erhöht.

Der Bericht zur Lärmanalyse wird derzeit aktualisiert, um die neuesten Lärmschutzmaßnahmen zu berücksichtigen, und soll in den kommenden Wochen abgeschlossen werden. Sobald die Genehmigungsunterlagen fertiggestellt sind, werden wir die Ergebnisse der Lärmuntersuchungen öffentlich zugänglich machen.

Welche Maßnahmen zum Lärmschutz werden konkret umgesetzt?

Unsere aktuellen Planungen der Anlage sehen folgende Lärmschutzmaßnahmen vor:

- Einsatz von Luftkühlern mit besonders geräuscharmen Ventilatoren

- Verlagerung der Luftkühler auf die Ostseite des Geländes, abgewandt von Wohngebieten

- Verlagerung des Stickstoffgenerators auf die Ostseite des Geländes, abgewandt von Wohngebieten

- Verlagerung des Luftkompressors auf die Ostseite des Geländes, abgewandt von Wohngebieten

- Einsatz von geräuscharmen De-Oxo-Trocknern

- Platzierung der Wasserstoffkompressoren innerhalb von Gebäuden

- Platzierung der Kühlmittelpumpen innerhalb von Gebäuden

- Installation von Schalldämpfern an Entlüftungsöffnungen

Um diese Maßnahmen umzusetzen, werden wir mehreren Millionen Euro zusätzlich in die Anlage investieren.

Was ist die TA Lärm?

Die TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) ist eine Verwaltungsvorschrift in Deutschland, die den Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche regelt. Sie dient als Richtlinie für die Beurteilung von Lärmemissionen, die von Industrie- und Gewerbeanlagen ausgehen, und wird im Rahmen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) angewendet.

Was bedeutet dB(A)?

Lautstärke wird in Dezibel gemessen. Dezibel(A), kurz dB(A), ist eine spezielle Maßeinheit, die an die Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs angepasst ist. Dadurch gibt dB(A) realistischer wieder, wie laut ein Geräusch für uns tatsächlich klingt, und eignet sich damit besonders gut für Richtwerte.

Werden Sie Lärmschutzmaßnahmen auch für die Bauzeit miteinplanen (Ruhezeiten/Grenzwerte) einplanen und beauftragte Firmen vertraglich dazu verpflichten?

Wir nehmen das Thema sehr ernst und planen bereits in der Vorbereitung entsprechende Vorgaben ein. Maßgeblich hierfür sind insbesondere die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm), die verbindliche Grenzwerte sowie einzuhaltende Ruhezeiten vorgibt. Zusätzlich prüfen wir die lokalen Regelungen zur Baustellenlärmverordnung der zuständigen Kommune, die in vielen Fällen über die bundesweiten Vorgaben hinaus konkrete Bestimmungen enthalten.

Die Einhaltung dieser Vorschriften wird nicht nur durch unsere Bauleitung überwacht, sondern auch vertraglich verpflichtend für die beauftragten Bauunternehmen festgelegt. Damit stellen wir sicher, dass Ruhezeiten respektiert, Grenzwerte eingehalten und Belästigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner auf ein Minimum reduziert werden. Sollten dennoch Auffälligkeiten entstehen, wird es Ansprechstellen geben, an die Sie sich jederzeit wenden können. Unser Ziel ist es, die Bauzeit für alle Beteiligten so verträglich wie möglich zu gestalten.

Themenblock Informationsmenge und Ausbildung

Kann ich das konkrete Anlagensetting sehen? Gibt es ein Modell der Anlage?

Wir befinden uns noch in einer frühen Phase des Projekts GreenRoot und arbeiten derzeit am technischen Design der Anlage. Deshalb gibt es noch kein endgültiges Layout. Alle gezeigten Abbildungen sind sogenannte „künstlerische Darstellungen“ und orientieren sich an ähnlichen Projekten.

Um Ihnen einen Eindruck von einer Wasserstoffanlage zu geben, finden Sie hier Bilder anderer Projekte mit vergleichbarer Technologie, zum Beispiel vom H2Next-Projekt in Rotterdam mit einer geplanten Leistung von 250 MW.

Sobald ein detaillierteres Design für die GreenRoot-Anlage vorliegt, werden wir es auf unserer Website veröffentlichen.

Werden mit dem Projekt Ausbildungsplätze geschaffen? Gibt es die Möglichkeit zum dualen Studium?

Nach Errichtung und Inbetriebnahme wird vor Ort ein Team eingesetzt werden, das sich auf die laufenden Betriebs- und Wartungsarbeiten konzentriert. Ausbildungsmöglichkeiten sowie duale Studiengänge bieten sich entsprechend nicht direkt vor Ort, sondern über die VNG AG und deren Tochterunternehmen. Für Ausbildungsinteressierte lohnt sich daher ein Blick in die bestehenden Angebote dieser Unternehmen.

Die VNG AG bietet gewerblich-technische Ausbildungen, u. a. zum Elektroniker für Betriebstechnik oder Anlagenmechaniker. Auch ein duales Studium in Betriebswirtschaftslehre (Fachrichtung mittelständische Wirtschaft) ist möglich, z. B. mit Praxisphasen in Bereichen wie Marketing, Rechnungswesen, Personal oder Konzernentwicklung.

Es empfiehlt sich auch, die Karriereportale oder Karrierewebsites der Tochterunternehmen (z. B. VNG Handel & Vertrieb GmbH oder Balance Erneuerbare Energien GmbH) regelmäßig auf Ausbildungsangebote zu prüfen, insbesondere wenn Sie Interesse an spezialisierten Bereichen wie Handel, Vertrieb oder Biogas haben.

Themenblock Veranstaltungsformat

Das Veranstaltungsformat ist ungewohnt. Warum stellt man nicht „zentral“ das Projekt vor und die Anwohner können im Anschluss ihre Fragen stellen?

Für den Infoabend am 19. August haben wir bewusst das Format gewählt, den Besucherinnen und Besuchern an fünf verschiedenen Informationsstationen die Möglichkeit zu geben, direkt mit unseren Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen. So wollten wir die Diskussion erleichtern und sicherstellen, dass jede und jeder ohne Zögern individuelle Fragen stellen kann.

Während dieses Format für viele gut funktioniert hat, ist uns auch bewusst, dass es für einige Gäste u. a. aufgrund des regen Andrangs schwierig war, den Gesprächen zu folgen oder selbst mit unseren Expertinnen und Experten ins Gespräch zu kommen. Außerdem haben wir die Rückmeldung erhalten, dass sich viele zu Beginn der Veranstaltung eine zentrale Einführung zu den Projektpartnern und unseren Plänen gewünscht hätten.

Diesen Punkt werden wir bei künftigen Treffen berücksichtigen und verbessern. Unser Ziel ist es, alle so umfassend wie möglich zu informieren und allen die echte Gelegenheit zu geben, ihre Fragen und Anliegen zu GreenRoot mit uns zu besprechen.

Sollten weitere Fragen hier noch nicht berücksichtigt sein, laden wir Sie herzlich ein, uns über das Kontaktformular zu schreiben.